本学会の機関誌『生活指導研究』第41号の投稿論文を以下の通り募集しますので、掲載を希望される方はよろしくお願いします。

提出期限:2024年1月10日(必着)

送付先:

【紙媒体】〒605-8501

京都市東山区今熊野北日吉町35

京都女子大学発達教育学部児童学科

浦田雅夫研究室気付

日本生活指導学会 編集委員会

【電子媒体】urata@kyoto-wu.ac.jp

詳細については、本HPおよび『生活指導研究』第40号に掲載されている投稿規程をご参照ください。

The Japanese Association for the Study of Guidance

本学会の機関誌『生活指導研究』第41号の投稿論文を以下の通り募集しますので、掲載を希望される方はよろしくお願いします。

提出期限:2024年1月10日(必着)

送付先:

【紙媒体】〒605-8501

京都市東山区今熊野北日吉町35

京都女子大学発達教育学部児童学科

浦田雅夫研究室気付

日本生活指導学会 編集委員会

【電子媒体】urata@kyoto-wu.ac.jp

詳細については、本HPおよび『生活指導研究』第40号に掲載されている投稿規程をご参照ください。

9月14-15日に実施予定の北海道大会の詳細をお届けします。

以下の「通信」に、ファイルとしてまとまっておりますので、そちらもご参照ください。

日本生活指導学会第42回研究大会(北海道大会)は、9月14日~15日に対面を基本として、 札幌学院大学江別キャンパスで開催いたします。

新型コロナウイルス感染拡大の後、私たちの生活は一変し、不登校の児童・生徒の数もとどまることのない上昇を続けております。「リスク管理」「隔離」への過敏さが増し、ますます共同・協働が難しくなっているなかで、人々がともに生活できる地平をひらくことは急務になっているといえるでしょう。温暖化の影響で、異常に暑い夏が続いていますが、いくぶん涼やかな北海道で、熱い議論を交わせればうれしく思います。

会場は、新千歳空港からエアポートライナーで「新札幌」まで行き、そこからバスで10分ほどのところにあります。札幌駅からはJRに乗って「大麻駅」まで10分、そこから徒歩10分で到着します。本大会は基本的に対面で行いますが、全体会はオンラインで無料視聴できます。

ちょうど大会の前後には、札幌の中心地にある大通公園で「オータムフェスト」という北海道の各地のご当地グルメの祭典が開かれております。併せてお楽しみいただくのもよろしいかも知れません。

大会実行委員長 村澤 和多里

大会実行委員長:村澤 和多里(札幌学院大学)

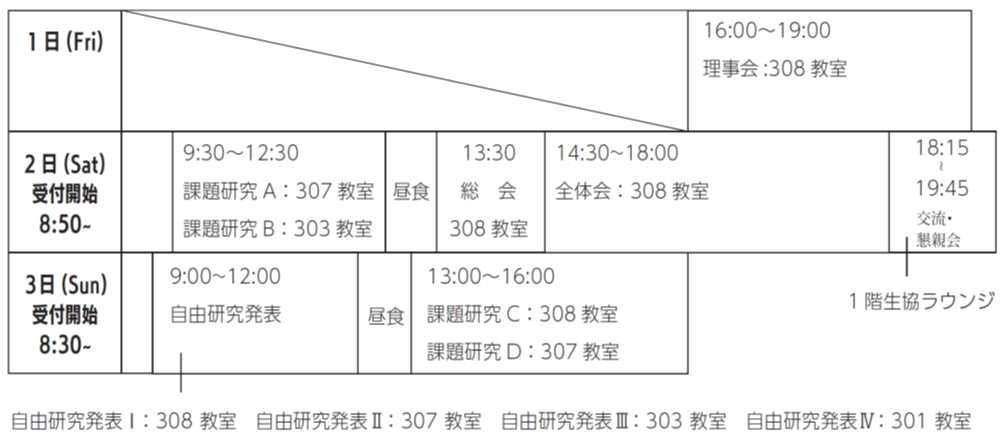

日 程:9月14日(土)~15(日)

<理事会は9月13日(金)に開催予定(16:00~18:00)

開 催 方 法:全体会はハイブリッド形式、他は対面のみで開催します。

会 場:札幌学院大学 江別キャンパス(〒069-8555 北海道江別市文京台11番地)

宿泊は新札幌駅または札幌駅周辺が便利です。

・新千歳空港から「エアポートライナー」に乗車し「新札幌駅」で下車、バスターミナルから「江別行き」バスに乗り、「北翔大学前・札学院大前」停留所で下車。

・札幌駅からJR「江別(旭川方面)行き」に乗車し「大麻駅」で下車、徒歩15分。

・あるいは札幌駅からJR「苫小牧(函館方面)行き」に乗車し「新札幌駅」で下車、

バスターミナルから「江別行き」バスに乗り「北翔大学前・札学院大前」停留所で下車。

大会および交流・懇親会の参加の申し込みと参加費の入金は、事前申し込みを原則とし、イベント管理サービス「Peatix」にて行います。申込詳細は、別紙をご参照ください。

2023 年7月20日(土)~9月7日(土)

申し込みURL (Peatix)は以下になります。

https://peatix.com/event/4038458

※ご不明な点は、下記まで現地事務局までメールでお問い合わせください。

murasawa(アット)sgu.ac.jp …(アット)には@を入れてください。

14日(土)9:30~12:30 課題研究A・B

14:30~18:00 全体会

18:30~20:30 懇親会

15日(日)9:00~12:00 自由研究発表・ポスター発表

13:00~16:00 課題研究C・D

(1)発表される皆様へ

①補足資料を当日配布される場合は、自由研究発表は30部、課題研究発表は40部、全体会は70部印刷してお持ちください。

②パワーポイント等を使用される場合はご連絡ください。基本的には教室設置のPCを使用します。データのみ持参してください。必要に応じて教室の担当者にお申し付けください。なお、本学Wi-FiのゲストIDは発行できません。

(2)現地で参加される皆様へ

①大会申し込み

Peatixによって申し込みをしてください。原則として大会会場では申し込めません。

② 受付

E棟教室前にあります。9月14日(土)は8:50から、15日(日)は8:30から受付を始めます。

③ ネームプレート

大会期間中は常に付けてください。なおプレートは帰る際に受付に返却してください。

④ 昼食について

昼食お弁当をお申し込みの方は、事前にPeatixにてお申し込みください。昼食は会場周辺でお取りください。なお、弁当などは休憩室をご利用ください。

⑤ 交流・懇親会

G棟(5F「文泉」または8Fバンケットホール)にて、14日(土)18:30より行います。原則として事前にPeatixでお申し込みください。

(3)全体会にオンライン(ZOOM)で参加されるみなさまへ

①ミーティングIDについて

PeatixよりミーティングIDを連絡します。

②ZOOM に参加される場合のお願い

日本生活指導学会の初心と未来

※趣旨文は冒頭の「通信」をご参照ください。

〔報告〕

折出 健二(愛知教育大学名誉教授 教育学)

「生活指導を問う時々(ジジ)の初心こそ、会員が育ち合う要」

間宮 正幸(北海道大学名誉教授 心理学)

「学会設立の呼びかけに応えて参加した実践者として

-人間発達援助における<生活指導>という視座」

〔コメンテーター〕

中村 清二(大東文化大学 教育学)

伊田 勝憲(立命館大学 心理学)

熊澤 千恵(椙山女学園大学 看護学)

酒井 裕樹(瀬戸少年院 矯正教育)

〔司会〕高橋 英児(山梨大学 教育学)・福田 敦志(広島大学 教育学)

〔企画趣旨説明〕白井 利明(大阪教育大学名誉教授 心理学)

※趣旨・詳細は、冒頭の「通信」をご参照ください。

●課題研究A:トラウマインフォームドケアと生活指導

〔コーディネーター〕楠 凡之(北九州市立大学 臨床教育学)

〔報告〕

古澤 亜矢子(日本福祉大学 看護学)

「TICと癒しの点を探し続けるコミュニティメンタルヘルス看護における教育と実践

-PCIT(Parent-Child Interaction Therapy) とTCIT (Teacher-Child Interaction Training) の取り組みから考えられること」

則清 仁美(丸亀少女の家 矯正教育)

「女子少年院でのTICの取り組み」

〔コメンテーター〕

羽間 京子(千葉大学 心理学・司法福祉)

水谷 聖子(日本福祉大学 看護学)

●課題研究B:子どもの意見表明権とアドボカシー

〔コーディネーター〕浦田 雅夫(京都女子大学 子ども家庭福祉)

〔報告〕横山 尚幸(阿部竜司法律事務所 弁護士)

佐々木 龍成(社会的養護経験者)

〔コメンテーター〕藤井 啓之 (日本福祉大学 教育学)

●課題研究C: 若者の施設から社会への移行を支える

―北海道での取組から「支援」を問う

〔司会〕杉田 真衣(東京都立大学 教育学)

村澤 和多里(札幌学院大学 心理学)

〔報告〕飯田 真之・請川 雅晃(北海少年院)

「北海少年院における『バトンゾーン・モデル』の取組」

穴澤 義晴(特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター)

「困り事を困り事で解決する暮らしづくりの創造-月形町での取り組みより」

〔コメンテーター〕織田 脩二(福井刑務所 矯正教育)

南出 吉祥(岐阜大学 教育学)

●課題研究D:学校現場からみた家族の状況と支援ネットワーク

〔企画趣旨説明〕春日井 敏之(近江兄弟社高等学校・立命館大学名誉教授 臨床教育学)

〔報告〕

山本 純(北海道・小学校教員 生活指導)

「子どもの虐待・貧困問題に取り組んで-『明日もまた来よう』と思える学校に」

菊地 洋子(北海道・中学校教員 生活指導)

「支援を必要とする子ども・保護者から学んだこと-中学校の現状」

〔コメンテーター〕舩越 勝(和歌山大学 教育学)

〔司会〕熊澤 千恵(椙山女学園大学 看護学)

春日井 敏之(近江兄弟社高等学校・立命館大学名誉教授 臨床教育学)

Ⅰ ドイツにおける暴力予防プログラムに関する研究

発表者 高橋 英児(山梨大学 教育学)

藤井 啓之(日本福祉大学 教育学)

司 会 楠 凡之(北九州市立大学 教育学)

コメンテーター 春日井 敏之(近江兄弟社高校校長 教育学)

Ⅱ 日本女性の成人期におけるアイデンティティ発達と生活指導の課題

発表者 白井 利明(大阪教育大学名誉教授 心理学)

司 会 村澤 和多里(札幌学院大学 心理学)

コメンテーター 杉田 真衣(東京都立大学 教育学)

Ⅲ 地域における公共空間の創出に関する一考察

-米国におけるアーレントの政治思想とその実践的展開に着目して-

発表者 深谷 周平(広島大学大学院 教育学)

司 会 木戸口 正宏(北海道教育大学 教育学)

コメンテーター 船越 勝(和歌山大学 教育学)

Ⅳ 生活指導論におけるパウロ・フレイレの受容と展開

―竹内常一氏を中心に―”教師が人生を幸せに生きるために

発表者 佐藤 雄一郎(大阪教育大学 教育方法学)

司 会 中村(新井) 清二(大東文化大学 教育学)

コメンテーター 折出 健二(愛知教育大学名誉教授 教育学)

Ⅴ 主権者教育につながる校則の見直しの取り組み

発表者 森 恵美(糸島市立二丈中学校 教育学)

司 会 福田 八重(帝京科学大学 教育学)

コメンテーター 川原 茂雄(札幌学院大学 教育学)

Ⅰ 盲ろう者支援事業とはどのような事業なのか

―「鳥取県盲ろう者支援センター」でのインタビュー調査から

発表者 眞鍋 寿理子(立命館大学大学院 社会福祉)

Ⅱ 保護観察の新たなアセスメントツールの再犯予測力、ケースフォーミュレーションとRisk-Need-Responsivity原則適合性

発表者 羽間 京子(千葉大学 心理学・司法福祉)

勝田 聡(法務省保護局 司法福祉)

田中 健太郎(甲府保護観察所 司法福祉)

※2024年4月20日時点。詳細が定まり次第、随時更新していきます。

1.日時および会場

実行委員長:村澤 和多里(札幌学院大学)

日 程:2024年9月14日(土)~15日(日)

会 場:札幌学院大学江別キャンパス

(〒069-8555 北海道江別市文京台11番地)

キャンパスまでのアクセス:

*JR「新千歳空港」〜JR「新札幌駅」〜バス「北翔大学前・札学院大前」

*JR「札幌駅」~JR「新札幌駅」〜バス「北翔大学前・札学院大前」

*札幌地下鉄「大通駅」ほかより、東西線で「新さっぽろ駅」下車~バス「北翔大学前・札学院大前」

*JR「大麻駅」で下車、徒歩15分。

※宿泊は新札幌駅(&新さっぽろ駅)または札幌駅周辺、大通駅周辺が便利です。

開催方法:全体会はハイブリッド形式、他は対面のみで開催します。

2.日程

14日(土)

8:30-受付

9:30-12:30-課題研究A・B

13:30-14:20-総会

14:30-18:00-全体会

18:30-20:30-懇親会

15日(日)

8:30- 受付

9:00-12:00-自由研究発表/ポスターセッション

13:00-16:00-課題研究C・D

3.主な研究テーマ

現時点での概要(仮題)は以下の通りです。内容などについては変更される場合もあります。詳細につきましては学会通信144号でお知らせいたします。

⚫全体会 日本生活指導学会の初心と未来

⚫課題研究A トラウマインフォームドケアと生活指導

⚫課題研究B 子どもの意見表明権とアドボカシー

⚫課題研究C 若者の施設から社会への移行を支える―北海道での取組から「支援」を問う―

⚫課題研究D 学校現場からみた家族の状況と支援ネットワーク

4.自由研究発表・ポスターセッション発表の募集について

(1)自由研究発表

下記の①〜⑤をMS Wordで1ページにまとめ、添付ファイルにて事務局および自由研究担当理事までE-mail(下記)でお送りください。

① 研究発表題目

② 課題と概要:400字以内で簡潔に

③ 氏 名:所属と研究分野。共同研究の場合は、全員分を記載の上、発表者の前に○印を付してください。

④ 連 絡 先:氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス(共同発表の場合は代表者のみ)

⑤ コメンテーターになってほしい会員の希望がある場合には、その会員の氏名を書いてください。可能であれば複数の氏名を挙げてください。ただし、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承ください。

(2)ポスターセッションの発表

ポスターセッションは、展示スペースに研究内容を掲示することにより、発表者と参加者が自由に交流することを通して研究に関する討論をするものです。展示スペースの使い方は自由です。

下記の①〜④をMS Wordで1ページにまとめ、添付ファイルにて事務局(jasgoffice@gmail.com ※@を半角にしてください)までE-mailでお送りください。

① 研究発表題目

② 課題と概要:200字以内で簡潔に。

③ 氏 名:所属と研究分野。共同研究の場合は、全員分を記載の上、発表者の前に○印を付してください。

④ 連 絡 先:氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス(共同発表の場合は代表者のみ)

なお、展示スペースは、およそ縦90cm横180cmを目安にしてください。ポスター掲示の詳細につきましては、申し込み後メールでご案内いたします。

(3)発表資格と申し込み

自由研究発表、ポスターセッション発表ともに下記の通り申し込んでください。

① 締め切り :2024年5月27日(月)

② 申し込み先:事務局E-mailアドレス jasgoffice@gmail.com

自由研究担当理事(片岡理事)kataoka@faculty.chiba-u.jp

※@を半角にしてください

【注意】

・学会事務局のアドレスに送ったが届かなかったというトラブルがあったため、上記2つのアドレスにお申し込みください。

・メールの件名は「自由研究発表申し込み(氏名)」または「ポスターセッション申し込み(氏名)」としてください。受領しましたら返信しますので、返信がない場合は、お手数ですがもう一度メールするなどしてください。

③ 資格:2024年6月30日時点で会員である必要があります。発表者は、2024年6月30日までに2023年度までの会費が納入されている必要があります。

非会員の方の場合は、申し込み時に入会手続きをし、6月30日までに郵便振替で入会金および会費を納入してください。納入後は学会事務局にご連絡いただくとともに学会ホームページから入会申込書をダウンロードし、必要事項を記入して学会事務局まで送付して下さい。

日本生活指導学会では、今年度より、オンライン研究会を開催することになりました(無料)。

下記の通り実施します。申し込みいただければ非会員も参加できます。

日時 2024年3月2日(土)①10:00~12:00 ②13:00~15:00

①テーマ「子どもアドボカシーと児童養護実践」

提案者 櫻谷眞理子(滋賀県教育委員会SC)

②テーマ「少年院における生活指導と管理(仮)」

提案者 森伸子(東京矯正管区・少年院教官)

ただし事前申し込みが必要です。申し込み締め切りは2月28日(水)です。

下記のQRコードまたはURLよりお申込みください。

申し込まれた方は、申込時のメールアドレス宛てに3月1日までにはZOOMのURLをお送りします。(申込み確認のメールが転送されてこない場合は、メールアドレスを間違えている可能性があります。)

https://forms.gle/oVWZZ1q2ni2mhWmw8

森会員の→レジュメ←です。

●『生活指導研究』毎年9月発行、最新号は40号

(1~8号:明治図書、9~14号:大空社、15~29号:エイデル研究所、30号以降:自費出版)

…本学会の研究成果をまとめて年1回発行しています。生活指導研究の最先端の動向が掴める冊子になっています。

●日本生活指導学会、竹内常一『生活指導事典』エイデル研究所、2010年

https://www.eidell.co.jp/books/?p=3073

…生活指導実践にかかわるQ&Aを100個以上並べ、2ページに凝縮して解説した冊子です。現在、絶版となっておりますが、事務局にまだ在庫があります。

●日本生活指導学会、照本祥敬『自立支援とは何だろう?』高文研、2019年

https://www.koubunken.co.jp/book/b474658.html

…「自立支援」という語が、政策用語として飛び交っておりますが、当学会では設立当初から、当該概念をめぐってさまざまな検討が続けられてきました。実際の現場報告とその考察をまとめています。

※『生活指導事典』および『生活指導研究』(過去分)は、既に絶版となっておりますが、学会事務局には複数部在庫があります。

当該書籍をご希望の方は、事務局までご連絡ください。

———-

〒400-8510 甲府市武田4-4-37

山梨大学 教育学部 高橋英児研究室気付

日本生活指導学会事務局

メールアドレス jasgoffice@gmail.com

大会実行委員長:春日井 敏之(立命館大学)

日 程:9月2日(土)〜3日(日)

理事会は9月1日(金)に開催

会 場:立命館大学 朱雀キャンパス

京都市中京区西ノ京朱雀町1

(京都駅よりJR嵯峨野線二条駅下車徒歩3分)

※ 対面を基本としつつ、ハイブリッド形式で開催します。

事務局長・山岡 雅博(立命館大学) yamaokam@fc.ritsumei.ac.jp

共 催:立命館大学 大学院教職研究科

大会および交流・懇親会の参加の申し込みと参加費の入金は、事前申し込みを原則とし、イベント管理サービス「Peatix」にて行います。申込詳細は、《別紙》をご参照ください。

2023 年7月21日(金)~8月26日(土)

全体会

特別な教育・福祉・医療の場から社会的包摂(インクルージョン)へ

―地域生活指導実践の課題―

国連障害者権利委員会が2022年9月に、日本政府に第1回審査の総括所見を公表した。そこでは主として、障害者権利条約19条「自立した生活及び地域社会への包容」、および第24条「教育」に関して厳しい勧告がなされた。

日本は、精神科の病床数が先進国の中でも多く、精神障害者が地域で生活できるような社会にはなっていない。また特別支援学級、特別支援学校の在籍児童生徒は増え続けており、これがインクルーシヴ教育に反した分離教育だと批判された。こうした障害者権利委員会の勧告の精神をふまえるならば、罪を犯した人々を少年院や刑務所に隔離して矯正教育をおこなうことの是非を問うことにもつながっていく。

特別な教育・福祉・医療の場は差別なのか。もし仮にそうだとしても直ちになくしていくことは現実的ではない。しかし、その特別な場を設けている制度が、障害者や罪を犯した人々を社会から隔離・排除し、孤立させてしまっている現状について考えなければならない。そして、それらの特別な場から社会的包摂へとつなぐ生活指導実践はどのように行われ得るのか。インクルージョンとは何か。分離や隔離をしないで、あらゆる学校や社会で共に育ち生きていくためには、何が必要か。

3つの報告と、報告へのコメントから考えてみたい。

報告:水谷 聖子 (日本福祉大学 看護学)

精神障害者の地域医療と訪問看護実践

:井ノ口 善之(泉南学寮 矯正教育)

地域社会と連携した矯正教育

~泉南学寮グリーンサポーターの取組~

:小出 享一(株式会社居場所代表取締役 社会福祉学)

障がいを持って生きるということ

コメンテーター :楠 凡之 (北九州市立大学 臨床教育学)

司 会:織田 脩二 (湖南学院 矯正教育)

片岡 洋子 (放送大学千葉学習センター 教育学)

課題研究A:ライフステージの生活指導(その1) 周産期における伴走型支援

妊娠から出産後の子どもの養育について切れ目のない支援を行っていくことは重要である。しかし、実際のところ、若年、経済的困窮、知的障害、精神疾患合併などを背景とする特定妊婦の場合、継続した適切な支援につながらずに社会的に孤立することも多い。母親の社会的な孤立は児童虐待、ひどい場合には虐待死につながる危険性もあり、周産期の伴走型の支援充実は急務である。

周産期をめぐる支援においては、親子の愛着形成に焦点を当てた支援とともに、特に孤立した若い母親が安心・安全を感じられる環境を構築していくことも重要である。安全な居場所を確保できなければ、安全な愛着関係を築く上で大きなハンディキャップを抱えることになってしまう。

本課題研究では、周産期の伴走型支援の実態と困難について、二つの視点から報告をしていただく。ひとつは地域で子育て支援の要となっている保健師の立場からで、地域において子育てに困難を抱えている親子の背景について報告していただく。もうひとつは助産師の立場から、特定妊婦の抱える困難と、そのような妊婦や母親を支える居場所づくりの実践について報告していただく。その上で、実践報告を通じて、妊産婦を支える居場所のあり方や、他機関や地域と連携を含めてこれから求められる支援体制について議論する。

報告 :岩崎由紀子(愛知県知多郡武豊町役場)

西尾和子(小さないのちのドア)

コメンテーター:村澤 和多里(札幌学院大学 心理学)

楠 凡之(北九州市立大学 臨床教育学)

司 会 :水谷 聖子(日本福祉大学 看護学)

課題研究B:生活指導・対人支援の実践を支えるネットワークの位相

―実践現場で求められる連携・協働と実践者コミュニティの形成―

生活指導・対人支援に関わる実践が展開される領域は、以下の2つに大別される。

(1) 生活指導・対人支援の(多職種協働を含む)現場

(2) 生活指導・対人支援実践者たちの交流やコミュニティ

(1)は、日常において生活指導・対人支援にとりくむ「当事者」としての実践領域で、教育、福祉、看護、心理臨床といった専門分野を問わず共通に成立している。(2)は、こうした実践を担っている当事者が集い、交流する領域である。生活指導や対人支援に直接・間接に参加している者どうしが日々の実践について語りあったり、学びあったりする実践者のためのコミュニティということができる。

こうした実践者コミュニティの存在は、実践現場のしんどさや苦労を分かちあったり、互いに励ましあったりするケア的側面を有するとともに、コミュニティを媒介にしてみずからの実践の意義や価値を社会に発信していく基盤ともなる。実践の成果や直面している課題を整理し、コミュニティの外に発信することで、社会的関心の喚起や法制度上の改善を促していくことが可能になる。また、こうした社会への発信をとおして、実践者コミュニティの枠を超えたより広い社会的ネットワークづくりが進むとともに、実践者がさまざまな出会いや学びを経ながら他者や社会との関係を築きなおしていくことも考えられる。

本課題研究では、以上のような生活指導や対人支援の実践展開のあり方をふまえ、(1)の実践現場で求められる連携・協働の中身と(2)の実践者コミュニティの機能・役割や意義の関連に注目する。そのうえで、現場の課題や成果が実践者にどのように共有され、どのように社会に発信されているか、またそうした実践者コミュニティのとりくみが実践者一人ひとりにどのようにフィードバックされているか、といった点について、①児童養護施設におけるケア、連携・協働についての報告と②社会的養護を終えた若者への支援の継続に関わる報告をもとに掘り下げて検討したい。

報 告 :石塚 かおる(児童養護施設つばさ園)

吉田 栄紀(岐阜羽島ボランティア協会)

コメンテーター:南出 吉祥(岐阜大学 教育学)

司 会 :浦田 雅夫(京都女子大学 児童福祉)

照本 祥敬(中京大学 教育学)

課題研究C: 小・中学校におけるいじめ・暴力の変化と求められる支援

本課題研究Cは、昨年度の課題研究D「不登校問題の捉え直しと支援-コロナ時代・子どもの生活と願いを問いながら-」を引き継ぐものであり、本年度は小・中学校におけるいじめ・暴力の問題を中心に据えて、検討を行うものである。

周知の通り、2022年10月27日付で発表された、文部科学省の「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果によると、小・中・高等学校における暴力行為の発生件数は、76,441件(前年度66,201件)と増加を示し、そのなかでも小学校が48,138件と最も多数を占めているのが、平成30(2018)年度からの変わらない傾向である。

他方、小・中・高・特別支援学校におけるいじめの認知件数は、615,351件(前年度517,163件)で、過去最多を示している。そのなかでも、平成24年(2012年)以降の10年間の急増ぶりが注目される。また、校種別で見てみると、調査方法が変更された平成18(2006)年度以降は、一貫して小学校が最多を示している。

こうしたこの調査の数値上の変化、及び校種別の変化、さらにはそうした変化を生み出した社会・経済的な背景をどのように見たらいいのであろうか。データの急激な変化という「事実」に着目して言うと、10年間のスタートの2012年とは、周知の通り、第二次安倍政権の成立の年であり、こうしたこの10年間の子どもの変化の要因を探るということは、安倍・菅政権の新自由主義政策を中核とした政策評価を多面的に行うことにつながるのではないか。すなわち、心理的・発達的なフェイズと教育的なフェイズと政治的・社会的なフェイズの3層を交叉させ、それらの「連動」の様相を究明していくことが求められる。そのなかで、上記の政治的・社会的影響下における保護者、教員の威圧的・暴力的・操作的な言動が「連動」している実態についても解き明かしていきたい。また、こうした「連動」の結果として、「いじめ・暴力・不登校」の「連動」を明確にすることにもつながってくる。

そこで、この課題研究Cでは、中学校を中心としたいじめの発生と対応の心理学的研究、小学校におけるいじめ・暴力に取り組む実践の提案を受け、コメンテーターからは両提案をめぐる論点を整理してもらいながら、この10年間の子どものいじめ・暴力の変容の裏側にある、子どもそのものの変容の実相とその背景にある上記の「連動」、さらには求められる支援のあり方を解明することを試みる。

報 告:船越勝(和歌山大学 教育学) 企画の趣旨説明

加藤弘通(北海道大学 心理学)

いじめの心理学アプローチ-中学校を中心に

岩本訓典(京都市立嵯峨野小学校)

いじめ・暴力に取り組む実践

コメンテーター:春日井敏之(立命館大学 教育学)

司 会 :船越勝(和歌山大学 教育学)

白井利明(元大阪教育大学 心理学)

課題研究D:性的マイノリティとナラティブ

病気や障害、虐待を含めた過酷な生育環境、外国ルーツ、性的マイノリティなど、社会的に不利な状況に置かれている子ども・若者たちは、自らのことを語りにくくさせられている傾向にある。そうした子ども・若者のナラティブが他者によって聴かれることは、本人の生存やアイデンティティ形成を少なからず支える。なかでも性的マイノリティは、幼少期に保護者や幼稚園・保育所によって着せられる服を着たくなかったり、同性に惹かれたりしても(こうした経験があるかどうかは人によるが)、それがどういうことなのかが自分で解釈できず、思春期に入ると自分は何者で、どう生きていったらよいのかという悩みを深めることが多い。そのため、自分に関わるナラティブを生成し、それが安全な場・関係で聴き取られることは、かれらの生存やアイデンティティのみならず、将来の展望をも支えることになろう。

しかし、生活指導の現場においては、相手のナラティブを聴くことが実践されているとともに、相手のためにそのナラティブを敢えて聴かないことが選ばれている場面も少なくない。

相手のナラティブを聴くことの意義は何か。語り手はナラティブを聴き届けられることによって、カタルシスを超えて、一体何を得るのか。また、聴き手が、相手のナラティブを敢えて聴かないことを選択する時とはどのような場合か。聴かないことの意義は何か。ナラティブアプローチなどの特定のものではなく、人と人の関わりの中でのごく基本的な営みの意義を、性的マイノリティの子ども・若者に関わる現場からの報告を通して改めて考え、議論したい。

問題提起:羽間京子(千葉大学 司法福祉・心理学)

ナラティブを聴くこと/聴かないこと

報 告 者:則清仁美(丸亀少女の家 矯正教育)

少年院における性的マイノリティへの処遇とナラティブ

:杉田真衣(東京都立大学 教育学)

性的マイノリティの若者は自分についてどう語ってきたか

コメンテーター:渡辺大輔(埼玉大学 教育学)

司 会 :杉田真衣(東京都立大学 教育学)

羽間京子(千葉大学 司法福祉・心理学)

| 9月3日(日) Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 9:00~10:25 Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ 10:35~12:00 |

Ⅰ 生徒指導・生活指導の起源

─明治期の学校における「訓育(訓練)」概念の形成過程から考える

発表者 川原 茂雄(札幌学院大学 教育学・生活指導論)

司 会 照本 祥敬(中京大学 教育学)

コメンテーター 舩越 勝(和歌山大学 教育学)

Ⅱ 少年院男子在院者における他者の意図への敵意帰属と攻撃性との関連

発表者 羽間 京子(千葉大学 心理学・司法福祉)

司 会 白井 利明(元大阪教育大学 心理学)

コメンテーター 森 伸子(東京矯正管区 矯正教育)

Ⅲ 森尚水教育実践の検討─地域教育実践をとおして

発表者 藤田 毅(太平洋学園高等学校 教育学)

司 会 髙橋 英児(山梨大学 教育学)

コメンテーター 木戸口 正宏(北海道教育大学 教育学)

Ⅳ 教師が人生を幸せに生きるために

─東日本大震災までとそれからを歩んだ教師のライフストーリーに関する考察

発表者 福田 八重 (帝京科学大学 教育学)

司 会 谷尻 治(和歌山大学 教育学)

コメンテーター 松田 洋介(大東文化大学 教育学)

Ⅴ 教科「道徳」批判の検討

─2016年8/9月号以降の「生活指導」誌を中心に─

司 会 藤井 啓之(日本福祉大学 教育学)

コメンテーター 小渕 朝男(二松学舎大学 教育学)

Ⅵ セクシュアル・マイノリティの内在化された同性愛嫌悪に関する研究

発表者 ○池上 智紀(市川市役所 教育心理学)

羽間 京子(千葉大学 心理学・司法福祉)

司 会 渡辺 雅之(大東文化大学 教育学)

コメンテーター 杉田 真衣(東京都立大学 教育学)

発表者 河村 浩世(京都芸術大学 社会的養護・こども家庭福祉)

司 会 櫻谷 真理子(滋賀県教育委員会 児童福祉)

コメンテーター 浦田 雅夫(京都女子大学 臨床心理・児童福祉)

本年度も研究プロジェクトを募集しております。下記をご参照の上、奮ってご応募ください。

研究プロジェクトの募集

日本生活指導学会では、会員による研究の活性化を狙いとして、研究プロジェクトを募集しております。採択されたプロジェクトに対しては研究経費の助成を行っております。助成限度額は6万円、助成は単年度採択で予算使用期限は1年間(総会での採択から)です。メンバーは個人でもグループでも構いません。ただし、当会会員に限ります。また、助成を受けた研究は研究成果を報告していただきます。

研究テーマ

本年度は特に以下の4つのテーマを設定いたしました。①非行・犯罪をめぐる諸問題、②生活に困難をもつ人々をめぐる問題、③マイノリティへの支援をめぐる問題、④地域生活指導実践の展開に関わるもの、これらのテーマに関わるプロジェクトを募集いたします。

助成金の使用について

助成金は、研究打ち合わせのための旅費、調査に係る経費、研究会・シンポジウムのための費用、その他研究プロジェクト推進のための費用に使用できます。ただし、学会などでの個人の研究発表のための旅費などには使用することができません。研究助成期間終了後に会計報告を提出していただきます。

プロジェクトの採択について

応募いただいたプロジェクトについては、研究委員会で審査し理事会に推薦いたします。そのなかで理事会で承認されたものが採択となります。審査の基準は、先行研究との差異・新奇性、生活指導の研究・実践上の有益性等、研究方法の妥当性、その他です。

研究成果の報告

研究成果については、研究助成期間終了後3年以内に、本学会大会において発表(自由研究発表あるいは課題研究)していただきます。

応募方法

応募の際には、事務局研究委員会あてに申請用紙のフォーマットに従い、書類を送付してください。E-mailでの申請も承ります。(申請用紙は学会HPからダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は事務局にお問い合わせください。)

締め切り:2023年7月31日(月)(必着)

送付先 :日本生活指導学会 研究委員会

E-mail :jasgoffice@gmail.com(件名は「研究プロジェクト申請」として下さい)

2023年1月9日

日本生活指導学会 理事会

2022年12月6日、内閣府は「日本学術会議の在り方についての方針」(以下「方針」)を公表しました。

また同年12月21日の日本学術会議総会では、内閣府総合政策推進室長から、さらに踏み込んだ「日本学術会議の在り方について(具体化検討案)」の説明があり、「内閣府において法制化に向けて必要な検討・作業等を進め、令和5年通常国会に所要の法案を国会に提出することを目指す」ことが明らかになりました。

この「方針」および法改正は、日本学術会議の独立性を脅かし、あらゆる学問の自由を侵害するものであることを深く憂慮します。

12月21日の総会後、日本学術会議は、声明「内閣府『日本学術会議の在り方についての方針』(令和4年12月6日)について再考を求めます」を発表し、主な懸念事項として以下の6点を示しました。

1) そもそも、すでに学術会議が独自に改革を進めているもとで、法改正を必要とすることの理由(立法事実)が示されていない点

2) 会員選考のルールや過程への第三者委員会の関与が提起されており、学術会議の自律的かつ独立した会員選考への介入のおそれのある点

3) また、第三者委員会による会員選考への関与は、任命拒否の正統化につながりか ねない点

4) 現在、説明責任を果たしつつ厳正に行うことを旨とした新たな方式により会員選考が進められているにもかかわらず、改正法による会員選考を行うこととされ、そのために現会員の任期調整が提示されている点

5) 現行の三部制に代えて四部制が唐突に提起されたが、これは学問の体系に即した内発的論理によらない政治的・行政的判断による組織編成の提案であり、学術会議の独立性が侵害されるおそれが多分にあることを示した点

6) 政府等との協力の必要性は重要な事項であるが、同時に、学術には政治や経済とは異なる固有の論理があり、「政府等と問題意識や時間軸等を共有」できない場合があることが考慮されていない点

私たちは上記の懸念について同意します。

日本学術会議は、戦前において科学・技術の探究が国家主義・軍国主義のもとで国に統制ないしは従属させられたことの深い反省に立ち、1948年に日本学術会議法をもって設立されました。その目的として、「わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与すること」としています。

このたびの方針は、その職務と権限は「独立して職務を行う」(第三条)として、政府に対しても独立性を保障されてきた日本学術会議を本質的に改変するものであり、新たな戦前への一歩になることも危惧されます。

私ども日本生活指導学会(1983年創立)は日本学術会議協力学術研究団体として登録されている研究団体で、多様な学会の学際性を旨として人々の生活・自立・共生と教育・心理・福祉・司法・医療等の在り方を研究しております。その意味で、私どもの学会は日本学術会議の一構成員といえます。

学術研究の根幹は自由な探究心と多様な方法及び批判的で創造的な構えによって真理に迫ることにあります。「方針」および法改正は、この「学問の自由」の基本的精神を政府の意向で規制することに通じるものです。

そこで、以下、2点を要望します。

1,政府は「日本学術会議の在り方についての方針」および法改正を撤回し、民主主義国家として、日本学術会議の独立性を保障してください。

2,内閣総理大臣は日本学術会議が推薦した6名の会員を任命してください。

以上

2023年度の生活指導学会大会の日程と場所、実施方式がおおよそ決まりましたのでお知らせします。

日程:2023年9月2日(土)、9月3日(日)

場所 :立命館大学 朱雀キャンパス(予定)

方式:ハイブリッド形式

詳細が決まりましたら、追ってお知らせします。

〇理事 (50音順 *は代表理事)

浦田雅夫(児童福祉)

織田脩二(矯正教育)

春日井敏之(教育学)

片岡洋子(教育学)*

楠凡之(心理学)

熊澤千恵(看護学)*

白井利明(心理学)

杉田真衣(教育学)

高橋英児(教育学)

照本祥敬(教育学)

則清仁美(矯正教育)

羽間京子(司法福祉)

福田敦志(教育学)

藤井啓之(教育学)

船越勝(教育学)

水谷聖子(看護学)

南出吉祥(教育学)

村澤和多里(心理学)*

○会計監査

佐藤雄一郎(教育学)

谷尻修(教育学)

2022年9月10日~